私は2024年9月から1年間、交換留学生としてパリにあるフランス国立東洋言語文化学院(INALCO)で学びました。そして同時にパリ区立音楽院 (Conservatoire Municipal d’Arrondissement ) に通い、大学と音楽院のダブルスクールに挑戦しました。今回は光栄なことに留学ブログ執筆の機会をいただきましたので、僭越ながら私の体験談をお話しします。

1.INALCO

私がINALCOを選んだ理由は、過去の留学ブログから同大学がヨーロッパ最大の外国語大学であると知り、世界各国の言語・文化が交錯する国際的な環境に惹かれたからです。

INALCO で私はFLE(Français Langue Étrangère)という留学生用のフランス語の授業の他に日本語を学ぶ日本語学部の授業に登録し、日本語の文章をフランス語に翻訳するVersionという授業や、フランスの人類学者レヴィストロース(Claude Lévi-Strauss)のテキストを読んで日本語で要約するRédactionという授業、日本の現代文化についての授業などを受講しました。どの授業もとてもハイレベルでしたが、フランス人のクラスメイト達に助けてもらいながら必死について行った時間は自分の成長も感じられて非常に有意義なものでした。

また、私はINALCOで日本語オーラルのTutoratのポストに応募し、週に一回補講を行う学生チューターを務めました。秋学期は一年生のみでしたが、春学期からは三学年分を担当しました。補講には授業中にわからなかったことを質問したい学生や 、日本語を話す機会を増やしたい意欲的な学生達が来てくれました。毎週三学年分(各90分)の授業を一人で準備することに加え、言語的背景や目的の異なる学生一人ひとりに対応することは決して容易ではありませんでしたが、疑問が解消されて生徒の表情が晴れやかになる瞬間、そして言語の壁を超えて信頼関係が築かれていく過程に、外国語教育の喜びと意義を感じました。

もともと学生チューターのポストはINALCOの大学院生向けの募集でしたが、オーラル担当の日本語ネイティブスピーカーを探していたらしく、偶然にもINALCOから上智大学に留学していた大学院生の友人が留学前の私に紹介してくれたことがきっかけでした。そのため、私のような学部生・留学生がTutoratを務めることはINALCOにとっても初めてのことだったようです。ですが、INALCOの親切な先生方や真面目で向上心の高い学生の皆さんに支えられ、なんとか完遂することが出来ました。また春学期の最後に先生から、日本人留学生による初めてのTutoratが思いがけず好評だったので、来年度以降も留学生によるTutoratの継続を検討している、というお話を伺いました。私自身、フランス人学生と交流する機会を増やしたいと思って自分のために始めたことでしたが、ささやかながらINALCOの日本語教育に役立てたようで嬉しく思っております。

INALCOでは学生と留学生の交流が非常に活発です。留学生一人につき一人のフランス人学生がパートナーとなるBuddy制度があって留学生活を助けてくれたり、日本文化体験サークル(Dejima) ではみんなで日本料理を作ったりお花見をしたりします。日本人留学生と仲良くなりたいと思ってくれている学生が沢山いるので、留学を通して自分の視野や人脈を広げたいという方にINALCOは非常におすすめです。

①大好きなINALCOの校舎。自分がここに通っていたことを思うと感慨深いです。

②大学の図書館Bulacでその日の復習を終えてから帰宅するようにしていました。

2.音楽院

私は3歳からヴァイオリンを習っており、いつかパリという音楽の本場でヴァイオリンを学びたいとずっと思っていました。そこでこの交換留学の機会にこの夢を叶えられるのではないかと考え、音楽院受験に挑戦しました。

しかしフランスの音楽院受験についての情報収集を日本で行うことは非常に難しく、本当に多くの方にお世話になりました。寮入居日の関係で私の受験日は渡仏翌日でした。そのため現地で落ち着いて練習する時間はほとんどありませんでした。音楽院受験を決意した時から日々ヴァイオリンの練習に励んではいたものの、受験当日は周りの受験生のレベルの高さに圧倒され、合格発表日まで毎日不安でいっぱいでした。幸運にも音楽院から合格をいただけたのは、両親や先生方の支えのおかげです。

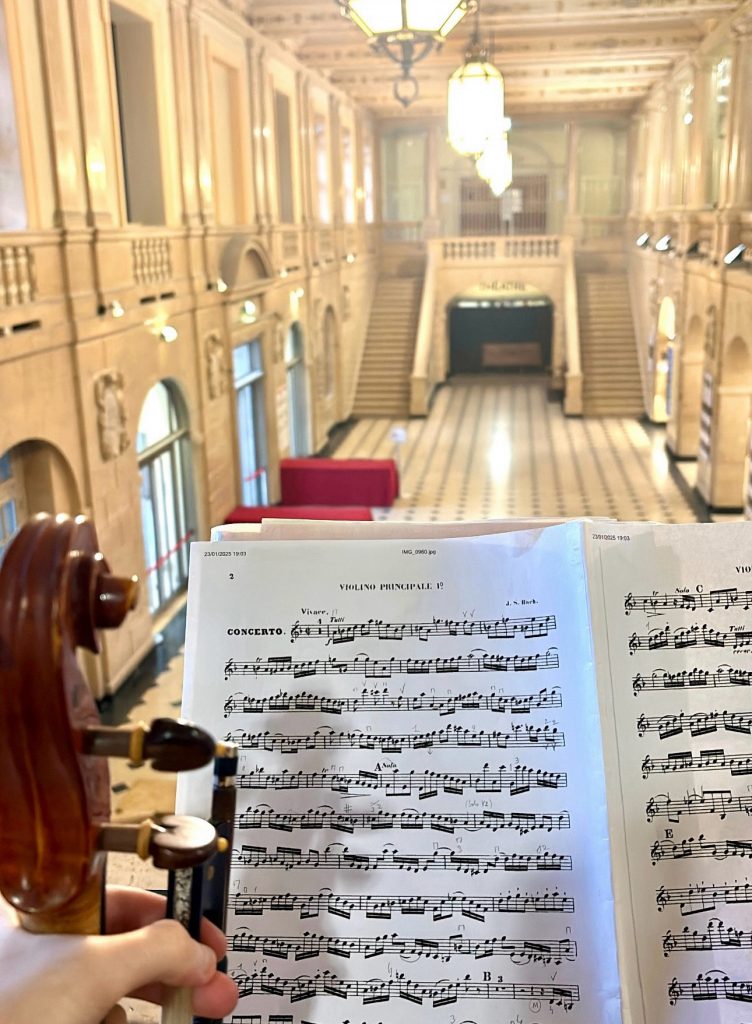

音楽院では、個人レッスンの他にオーケストラやソルフェージュの授業を受講出来ます。音楽院のホールにおける大規模なコンサートの他にクラスコンサートや教会コンサート、慈善コンサートにも参加でき、またロビーでは毎週小規模な自主公演もあるため、音楽を弾ける楽しさと聴ける楽しさを何度も味わえます。1年間で大量の曲を弾いたので譜読みや練習が大変でしたが、音楽院の練習室を予約したり、Crous のアパートで消音器を付けて練習したので、騒音などの苦情はありませんでした(念のため寮の管理人さんに確認することをお勧めします)。

パリ区立音楽院には大学と違って留学生用のカリキュラムがありません。そのため、初めのうちはコミュニケーションが非常に難しく、特にオーケストラの授業では今からどのパートがどこをどのように弾くのかなどの先生の指示が全く分からず周囲の動きに頼る場面も多々ありましたが、言語や人種、年齢を超えて音楽を織りなすことは言葉では言い表せない喜びでした。また、私はバロック音楽が大好きなので選曲の際にヘンデルやヴィヴァルディ、バッハをよく選んでいたのですが、先生からお借りしたバロック弓でバロック時代の音色を体感させていただいたり、先生がヴィオラで伴奏してくださったりして本当に楽しい音楽の時間を過ごしました。他にも、友人がリサイタルに誘ってくれたり、アイルランド音楽のマスタークラスを受講したりと、多くの貴重な体験をすることが出来ました。

音楽院受験はもちろん実技も重要ですがかなりの情報戦です。また、ヴァイオリンやピアノ、チェロなど一部の楽器では年齢制限もかなり厳しいです。ですが、それでもあらゆる芸術分野において国籍を問わず若者に門戸を開き、惜しみなく高度な芸術教育を施してくれるフランスの姿勢には深い感銘を受けました。芸術に対する国家的な理解と支援のあり方を目の当たりにし、この環境で学べたことに心から感謝しています。

③教会コンサートの後にお花をいただきました

④クラリネットの友人とロビーコンサート

3.パリ

私の留学生活は、日本にいた頃の出不精な自分からは想像も出来ないほどに忙しいものでした。大学で全休の日を作っても音楽院の授業があったり、友人からパーティーに誘われても音楽院のコンサートのリハーサルがあったり、翌日のフランス語のテストの勉強がしたくてもTutoratの授業案を作らなければならなかったりと、特に授業期間中は暇な時間が無く常に何かをしていた気がします。しかし音楽院もTutoratも非常に楽しく、この二つのおかげで私の留学生活は本当に充実した毎日でした。音楽院で知り合った友人とデュオやカルテットを組んだり、Tutoratで出会った友人とパリ観光に出掛けたりと、多くの出会いが私の日常を彩ってくれたからです。ヴァイオリンを背負って一人で慣れないパリの街を移動することは大変でしたが、疲れた帰り道はセーヌ川沿いを散歩し、パリの景色に癒されていました。どの瞬間も、かけがえのない思い出として心に残っています。

パリは物価が高く、生活するのには厳しいイメージがあるかもしれません。実際に私も奨学金を受給することが出来て大いに助けられました。しかし、私は大学生のうちにパリで暮らせたことは何よりの僥倖だったと思っています。芸術文化が街に根付いたこの環境は、私にとって測り知れない学びの宝庫でした。

“If you are lucky enough to have lived in Paris as a young man, then wherever you go for the rest of your life, it stays with you, for Paris is a moveable feast.”

― Ernest Hemingway, A Moveable Feast

訳:もし幸運にも、若者の頃、パリで暮らすことができたなら、その後の人生をどこですごそうとも、パリはついてくる。パリは移動祝祭日だからだ。

―アーネスト・ヘミングウェイ『移動祝祭日』

これは青年期をパリで過ごした作家アーネスト・ヘミングウェイの『移動祝祭日』という著作のエピグラフです。この本では若きヘミングウェイの、経済的に恵まれていなくとも創作への情熱や日々のささやかな喜びに満ちた暮らしが、カフェのざわめきやセーヌ川の流れと共に描写されており、都市そのものが詩のように息づいていると感じました。実際に私がパリを訪れたとき、ヘミングウェイの文章の中で描かれていた情景を今も街のあちこちで見つけることが出来ました。石畳を踏みしめる足音や、通りを吹き抜ける風、カフェのテラスで本を読む人々の姿は、本の中の世界そのものであり、目の前の光景がまるで本の一場面のようでした。そして今、パリを離れた後も、ふとした瞬間に街の風景や匂いがよみがえってきます。ヘミングウェイが言うように、パリは私にとっても「移動祝祭日」となりました。これからどこにいても、心の中にあの街が生き続けていることを感じていますし、ここでの出会いはこれからも大切にしていきたい財産です。

最後になりますが、音楽院とのダブルスクールを検討している後輩の皆様も、パリにはきっと何かしらの道があると思うので、ぜひ挑戦してみてください。フランス語学科の先生によると、音楽院と大学の正規のダブルスクールは学科内で初めての試みだったようなので、何か相談に乗れることがありましたらどうぞお気軽にお声がけください。微力ではございますがお手伝いさせていただけたら幸いです。

皆様の留学が実り多いものとなりますように。

⑤凱旋門から見たエッフェル塔

井上珠々