私は、1959年に聖心女子大学、心理学部を卒業いたしました。卒業後、南米に住む親戚を訪ねる予定でしたので、大学一年の時から、放課後、光塩女子学院にもう一人の友人と二人で週一回通い、Madre Rosaからスペイン語を教えて頂きました。2年生の時、Madre Rosaから当時、男性だけだった上智大学のSophia祭のスペイン語劇に女性が必要なので友達と5人で行きなさいと云われました。ほんの少しスペイン語をかじっていた私たち2人と全くスペイン語を知らない同級生3人、計5人で上智大学に向かいました。そこでZarzuelaのLa viejecitaに出会い、訳も分からないままに台詞を覚え、歌い、おばあさんたちを演じたのです。

確か週1回か、2回練習に通い、本番の日は、ドーランでひどい顔に塗られ、長いスカートの黒っぽい衣装を着て必死で歌いました。Algún Belén nos armaráで始まる歌を今も覚えています。

この語劇ページを読んでLa viejecitaが第1回目の語劇だったことを知り驚きました。監督をしてくださったのは、Ayúcar神父様 でした。Ayúcar神父様の助手をしてくださった方が、De Vera神学生(後のDe Vera神父様、新聞学科の教授で、副学長もされました)で、歌やその他のことをすべて教えてくださいました。本当に素晴らしい経験でした。若き日の最も楽しい思い出の一つです。主役の男性の方のお名前は忘れてしまいましたが、主役の女性の方は、佐藤久美子さん(当時の名前)で慶応外語 の学生さんか、卒業生でやはり、Madre Rosaからスペイン語を習っていた方です。

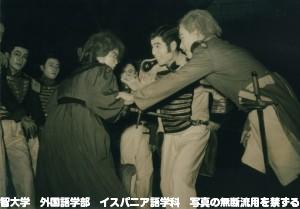

主役の男性の方と、私たち5人が必死で歌っている写真とDe Vera神父様の写真を持っておりますので、見て頂けたら嬉しく思います。

尚、私は、その後も細々とスペイン語を続け、スペインとは切っても切れないご縁が続いております。

注1:監督(演出)はJosé Tejón神父さまだったと記憶している出演者もいる。

注2:武蔵野音大の学生さんで、慶応外語でも学ばれていたと記憶している出演者もいる。

信じられないことが起こった。単なる脇役に過ぎなかった私が、終演後に演劇部の学生から「部員にならないか」と懇願されたのだ。しかも声をかけられたのは自分だけだった。もちろん、慌てて断った。しかもその後発行された上智大学新聞には、舞台の真ん中で歌っている私の写真が載っていた。その記事には「駐日スペイン大使館と武蔵野音楽大学の協力を得ておこなわれたもので、日本では初めての試みである」と書かれていた。

舞台の後ろで歌っていた私が、いつの間に前面に出たのか全く覚えていない。それだけでなく、人前で歌うのも話すのも苦手な自分が、どうしてスペイン語劇に出演したのかさえ覚えていない。同期の連中がこの劇に出ることにしたので、つられて参加したとしか思えない。それに舞台ではメガネを外していたので、客席がよく見えず、羞恥心も吹っ飛んでしまっていたのだろう。

1957年1月、課外活動の一つであるスペイン語文化研究会は、上智大学1号館講堂で、スペインのサルスエラ(喜歌劇)「ラ・ビエヘシータ(おばあちゃん)」を公演した。台本ミゲル・エチェガライ、作曲マヌエル・フェルナンデス・カバジェーロによる作品で、首都マドリッドでの初演は、1897年だったそうである。

1号館は1932年に竣工した上智で一番古いレンガ風建物だ。その二階にある講堂は、スペインの時代劇を演じるには、舞台としてピッタリだと思った。主な出演者では、文学部外国語学科イスパニア語専攻の1期生だった八戸公明さんと和田稲雄さんが、軍の将校として準主役を演じた。入学して10ヶ月も経たない我々2期生は、竜騎兵として舞台の後ろで合唱を担当した。これに吉岡晋也君や蕨誠君など12、3人が参加した。この公演は文学部外国語学科イスパニア語専攻が、外国語学部イスパニア語学科にかわる1年前のことである。その頃、全学の学生数は少なく、現在の約10分の1の1500人前後しかいなかったと記憶している。教師には外国人のイエズス会士が多く、彼らはローマンカラーに黒い制服を着ていた。学生も学生服姿なので、大学全体が黒一色の地味な感じがした。

しかも当時は男子校だったので、女子は一人もいなかった。そこで主役の「おばあちゃん」役として選ばれたのが、武蔵野音楽大学(日本で初めて認可された音楽大学)の声楽専攻の女子学生だった。その面影は今でもはっきり覚えているが、名前はどうしても思い出せない。彼女にとってスペイン語は初めてなのに、しっかりセリフや歌詞を覚えて、舞台では見事に演じてくれた。傍から見ていて、“すごい”と感心したものだ。この他にも、聖心女子大学の学生が数名参加していた。ともかく、女性が参加したことで男性群はハッスルし、合同練習は一気に花が咲いたようになった。

余談になるが、大学ではこの年、女子学生の入学を認めるか否かで、学生投票が行われた。その結果、女子の入学賛成が多数決で決定したのである。翌年から女子学生が入って来た。以後、女子学生の数が増えて、上智の雰囲気が一変した。男子も学生服姿が少なくなり、背広を着たおしゃれも出て来た。

サルスエラ「ラ・ビエヘシータ」の筋書きは、軍の将校であるカルロスと侯爵の姪であるルイサが、愛し合うことからはじまる。しかし彼女に求婚していたのはフェデリコだ。しかもルイサの叔父の侯爵はフェデリコの保護者である。こうした人間関係の中で、カルロスはおばあちゃんに変装する。喜歌劇はここから新たな展開となる。

出演者を一人で指導してくださったのが、ホセ・テホン(後にエリザベット音楽大学の学長に就任)というスペイン人神父である。ピアノを弾きながら、音符も読めない我々男子学生を、どうにか形がつくまでまとめあげてくれた。その努力は大変だったに違いない。

次の問題は舞台衣装をどうするかだ。その頃は学生服しか持っていないような貧乏学生が多かったため、新たに衣装を作るわけにもいかない。そこで1期生の仲谷湍さんの実兄が、文学座の有名俳優の仲谷昇氏だったので、氏にお願いすることにした。お陰で文学座の衣装を借りることができた。主役と準主役には役に合った衣装が用意され、竜騎兵の我々は、一人一人若干異なるが軍服があてがわれた。その結果、舞台はビックリするほど立派なものになった。1期生の堀口進一さんは英国軍の隊長の役を演じた。彼が「腰に帯びたサーベルは、以前文学座がハムレットを公演したとき、主演の芥川比呂志氏が使用したものだったそうで、たいへん光栄に思った」と述懐していた。

当日、会場には駐日スペイン大使をはじめ、ラテンアメリカ諸国の大使館や公使館の館員や家族、それに出演者の家族なども詰めかけ、大変な盛況であった。我が家からも母と妹が観に来てくれた。幕が降りると、盛大な拍手が沸き起こった。観客の中には涙を流しているスペイン人らしき夫人もいた。拙い演技であったが、熱意だけは伝わったのだろう。舞台に出ている私を観て、母が「とても喜んでいたよ」と妹が教えてくれた。自分にとってこれほどうれしかったことはない。我が青春の一幕である。