僕は2024年3月にフランス語学科を卒業し、同年9月から、パリにある社会科学高等研究院EHESS社会学修士課程に進学しました。現在は、1学期を終え、2学期に突入し、フランスに来て半年の月日が過ぎようとしています。そんな僕の現在地から、かつてフランス語学科を過ごした1人の先輩として、想いを届けられたらと思います。

🔸フランスの大学院に進学するという道

2年の終わり頃だったでしょうか。周りの仲間が進路に悩む時期、僕も同じように将来どうしようかと悩んでいたため、暁生先生に面談をしていただきました。そこで僕のやりたいこと、ありたい自分を話しながら、大きく3つの選択肢が提示されたのです。A 大企業のSDGs部(仮) B NPO職員 C 研究者 そしてこのCの選択肢を聞いた時、「研究者…その道があったか…」と、はっとした自分がいました。この日がなかったら、僕は今フランスにいることもなかったかもしれません。

時間軸を少し戻して、大学生活を簡単にお話したいと思います。僕は浪人生活一年の後だったため、大学ライフをenjoyしたいという気持ち以上に、早く自分の好きなように学問を学びたいという気持ちが大きかったです。特に、子供の教育に関心があったため、NPO法人が管轄する居場所施設の生活支援スタッフとして活動を始めたり、同世代と社会課題について話す団体に所属したりと、コロナ禍であっても、できそうなことを探しては参加していました。

そして、大きくは、そこで過ごした子供達や居場所のスタッフとの時間が、僕を少しずつ「変えていく 」ことになりました。当時コロナ禍で「教育格差」と書かれた本が本屋大賞を受賞するなど、教育に格差があるという事実が、社会的にも取り上げられていた時期です。そうした中で、「自分の努力で、ここまで来たんだ」というの意識が、非常に異なる「ふつう」を生きる子供たちとの出会いによって、これまでの自らの環境や特権性に向き合うようになっていきました。子供達の困難や、日々の語りは、僕の小さな認識の世界から連れ出し、異なる「他者」が生きる複雑な世界に目を開かせる力を持っていました。そして、少しずつ、なぜこうした格差や困難が生じて、そして無くならないのだろうかという、個人を超えた社会という課題に、疑問を持つようになりました。

現場での活動と、そこで生まれた疑問を解消するために向かう上智大学での講義という、両者の往復の中で、「フランス脱成長 la décroissance 」というSerge Latouche の思想に出会うことになります。常に、もっとたくさん、もっと速く、を求める今の生活に疑問を投げかけ、「豊か」に暮らすとは、どういうことなのかを根本から問う思想です。詳細は長くなってしまうので回避しますが、その本質的な問いの鋭さに惹かれました。(関心のある方は、以下の本がお勧めです:中野佳裕『カタツムリの知恵と脱成長』)そしてその頃から、少しずつ、日本で「ふつう」に感じてきた豊かさとは違う豊かさを提示する、フランスという国、エコロジーやデモ、文化などで有名なフランス自体に、関心が向いていきました。

話を戻しましょう。こうした大学の前半期間があり、学問や思想の可能性に惹かれつつあった僕に、研究を今後も続けていくという選択肢が刺さったのです。しかし、その後大学院という道が見え始めた後も、お金、具体的な分野、入試などの手続きなど、課題は山積みでした。そして何より、フランス語力が全然足りない。

一ヶ月だけToursで語学学校に通ったり、DELFを受け始めたり、これまでとは意識を変えてフランス語に取り組み始めました。しかし、一番大きかったのは、基礎一、基礎ニでフランス語を体系的に学べたことです。フランス語学科で鍛えられた期間がなければ、ギアを変えることはできなかったです。そして何より、たくさんの先生方に助けていただきました。Couchot先生には、本当に親身になって、僕のフランス語に向き合っていただきました。僕の拙いフランス語の奥にある想いを感じて、そのアイデアに簡潔で美しい形を与えてくれました。Couchot先生のフランス語と、難しい物事を現実味ある形で語るその表現の仕方に、僕は憧れを感じていました。そして、脱成長やオルタナティブな生き方に関するフランスの知を、しばしば伝えてくださり、僕の好奇心はますます高まりました。

Couchot先生にお勧めしていただいた映画。豊かに生きるってこういうことかと思わせてくれる。

ぜひ、皆さんにも見てほしい。

渡仏前の期間、日本の環境にも自分にも優しい暮らしを訪ねていた。

これは屋久島のエコビレッジで、ひたすら稲の葉巻虫をとる大変な作業の合間に、

見上げる大自然の山々と、虫たちの鳴き声が、なんとも言えなかった。

結果的に、大きな経済的不安もありながら、 BGFをいただけることになり、そして1番通いたかったEHESSにも行けることとなりました。

🔸EHESS 僕が通う大学院

EHESSは非常にinterdisciplinaire な大学院大学です。一般的な授業ではなく、現在進行形の研究やquestion をセミナーと呼ばれる少人数のクラスで共有し、学生たちもそれぞれの視点から参画するという、ダイナミックで能動的な空間です。参考までに、僕の一学期と二学期の、参加しているセミナーを書いてみました。

1e semestre

| タイトル | 担当教授 | 内容 |

| enquête sociologique | Benoît Hachet etc | 修士課程一年目の人が、全員で受ける基礎的なもの。フランスの社会学の流れを中心に、エピステモロジー的な議論を主に扱う。とりわけ、質的調査と量的調査の二つがあった。 |

| Shame, guilt and hatred : an emotional perspective on the public sphere

|

Eva Illouz | 恥や罪という感情が、歴史的に、社会的に、いかに構築されてきたのかという事象を、ドイツにおけるホロコーストを取り上げながら扱いました。 |

| Ethnographie au collège Makeba | Kamel Boukir | キャンパスがあるAuvervillierの中学校で、実際に現場にいきながら、民俗学的調査の手法を学ぶ実践的セミナー |

| Les capitalisme asiatiques face au vieillissement des populations | Sébastien Lechevalier

Monfort Brieuc |

僕の論文指導の先生と、そうです、あのフランス語学科のモンフォール先生が二人で担当するセミナー。とりわけ日本の少子化問題をプレゼンやディスカッション中心で突き詰めました。 |

| Les outils sociologiques de Pierre Bourdieu | Dominique Marchetti etc | フランスで一番おそらく欠かすことができない、ブルデューに関するセミナー。capital やchampの概念を豊富な文献とともに紹介。当たり前ですが、フランスだと、ブルデューの情報量が溢れています。 |

2e semestre

| La sociologie des outils de gestion | Eve Chiapello | luc boltanski と共著で『資本主義の新しい精神』を出版した研究者。しかし、彼女の長年の関心は、マネジメントツールの社会学。内容は最も難しいけれど、僕の研究テーマでもある競争がいかに作り出されるかを考えるために(現在の大学もまさに)有益な視点をくれます |

| Exolorer le social | Serge paugam | フランスにおける代表的な社会学者。 |

| Technocratie | Leopoldo Iribarren | |

| construire sa recherche | それぞれの研究テーマや方法論などを互いに議論するセミナー。 |

冬のパリには珍しい、快晴の日だった。目の前に見えるのはEHESSの図書館。

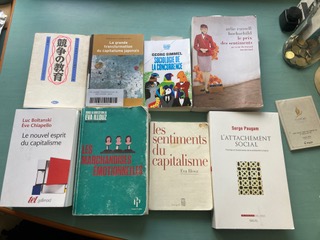

M1のmémoireを勧めるために読んでいる本たち。まだまだ仏語読むのに時間がかかる〜(汗)

中でも個人的に感動しているのは、EHESSに来たきっかけでもある、現在の感情社会学という分野を牽引するEva Illouzのセミナーに参加できたことです。彼女は marchandises emotionelles や le sentiments du capitalisme の中で、感情資本主義という概念を提起しています。彼女の本から少し引用してみましょう。

**********

感情資本主義とは、感情的で、経済的な実践と言説が互いに交わるような文 化であり、一方で、感情が経済行為の本質的な構成要素となり、他方で、主 に中産階級の人々にとってだが、感情生活が経済的交換と関係の論理に従う ような、広大な運動に達するのである。(『les sentiments du capitalisme』のP18より)

**********

資本主義の形態がここまできているのかという深刻さと同時に、AIの対応が著しい現代において、人間とはなにかを考えさせられる、非常に刺激的な概念です。見えづらく、「科学的な客観性」の観点から扱いづらい感情という分野は、今後まさに、避けては通ることができない、中心的なテーマとなっていくと思います。

他にも、資本主義の精神をluc Boltanski と共著で発表したEve Chiapello や、日本でも訳書が出始めていて、長く社会学部の指導主任のような立ち位置であったSerge Paugamなど、非常に刺激的な環境です。

ちなみに、僕の研究テーマは、「l’esprit de concurrence dans la culture scolaire au Japon 」です。感情社会学la sociologie des émotions の方法論を用いながらも、研究対象は日本の教育です。la concurrence は日本語で「競争」という意味ですが、この競争原理が、今経済のみならず、教育や芸術などの、文化一般に拡大していると思います。そして、僕自身が生涯を通じて考えたり、実現していきたいオルタナティブな生き方、他者と繋がる生き方への転換は、とても難しそうに思えます。例え正解のモデルが示されたとしても、それに移行したり、生き方を見直すこと自体が困難なはずです。それは、我々の生活スタイルが、表層的なものだけでなく、それを内側から基礎付け、支える感情的な基盤と表裏一体だからであり、競争のシステム下で人々の感情はどのようであるかを突き詰めることが、大切だと思っています。

お互いの研究内容をシェアするセミナー。

研究テーマや方法論に加え、インタビュー調査の結果をシェアしました。

質問ってありがたいです。

🔸 想像を超えていた、言葉、そして文化の壁

このパートは、皆さんに僕だからこそ、伝えられることがあるのではと思っています。僕は文系の大学院では非常にギリギリな、B2という状態で大学院に正規入学しました。さらに、長期留学の経験もなく、フランス語基礎一、基礎二の成績もいいとはいえません。かなりギリギリのレベルでの渡仏でした。

正直、最初の3ヶ月〜4ヶ月は、非常に大変でした。講義の半分も分からず、友達になるために必要な日常単語を知らない。そして、会話をするための文化も、フランスと日本では全然違う。最初の1ヶ月は、手続き系に追われたり、ついていくのに必死だったため、すぐに過ぎましたが、少しずつ慣れてきた頃、強い孤独感や、異国で生きる中で、自分とはなんだろうと、色々悩む時期がありました。大変なことが9割でした。

ただ、残りの一割が、大きな輝きを放っていました。そして、そこで支えになるのは、「僕はなぜフランスに来たのか」という、理由でした。つい、これまでと全く異なる国になると、必死に溶け込もうと、そしてなんでも吸収してしまう自分の性格上、時々アイデンティティクライシスになることがありました。けれども、今振り返ると、案外逆のような気がします。新しい場所や文化に溶け込むために、これまでの自分らしさ、フランスに来る理由、日本というパーソナリティなど、どれだけ強く持つことができるか。フランスの地で大変だった時、支えてくれたのは、日本でこれまで僕の歩んできた道に関わってくれた人たちの記憶でした。支えてくださった人たちの想いや記憶が、まさに今の自分を作っており、それが結果として、渡仏にも繋がっている。

これはあくまでも僕の感覚です。人によりかなり異なることでしょう。ただ、僕はこれからフランスに留学しようと考える未来の後輩の皆さんを、応援しています。簡単なことではないと思います。僕が様々な人に助けられたように、支えてくれる人はたくさんいます。出会ったことない皆さんですが、僕もその一人です。

何かの参考になればと、いくつか僕がトライしたことを挙げておきますね。友達づくりの面では、大学院でサークルなどないため、僕のケースはかなりハードでしたが、それでも、最初の積極性や、笑顔は大切だと思います。流暢に会話ができなくて、当たり前です。思い切ってノートのことや、課題のことを聞いてみる。グループだと入りづらいですが、1人のところを狙ってみるのもいいです。

また、僕は今週に2回オペラ地区のラーメン屋でバイトをしています。店長は日本の方ですが、それ以外皆フランスの方で、フランス語の練習はもちろん、働くというのは、社会への帰属意識というか、あっ、何かの役には立ててるかもと思えるので、おすすめです。日本語のサイトで求人がでているので探しやすいですし、

日本より気楽に働けますよ♪

バイト先の賄い。

Crous大学食堂のお昼。メイン、スープ、サラダorデザートで3€ちょい。

Bioのパンは無料です。EHESSの食堂は、最高に美味しいです。

後、言語交換もおすすめです。僕のケースだと、ネイティブの方と会話しながらも、日本語を学びたいフランス人と、じっくり2人で話す機会もかなり有効でした。手当たり次第、言語交換のコミュニティをネットで調べ、隙があればいきました。すると、あれ、この前の別の会にいたよね、とか、えっ、上智に交換留学してたのとか、いろんな出会いがあるんです。また、留学だとネイティブとだけという言説?が強いですが、フランスに何年も住まれている日本の方との出会いも、僕は刺激的でした。フランス人にパリ市が開く市民講座で日本語を教える先生や、フランス人の方と結婚された方など、人と人の出会いがつながり、とてもおすすめです。

プチ情報をお伝えすると、その市民講座で先生をするN先生によれば、幾つかあったFrance japonの言語交換コミュニティが、コロナでほぼ消滅してしまったようです。よって、見つけることは簡単ではないのですが、かなり日本語を学んでいるフランス人は多くいますし、N先生を始め、もう一度コミュニティを復活させる動きがあります。僕が見つけ、参加しているものを、いくつか載せておきます。

—————————————————————————

https://natsu-paris.jimdofree.com/echange/ 「日仏言語交換サイトchez Natsu」

https://www.gengoffee.fr 「日仏言語交換サイト Gengoffee」

https://www.inalco.fr/en/dejima-japanese-studies-department-student-association 「Inalco Dejima 日本学部の学生会」(各週のサークル活動と、頻繁な日本関連イベントを開催する、非常にやる気あるアソシエーションなので、友達見つかること間違いなし)

—————————————————————————

最後は、現代らしく、Hello talk などの言語アプリでしょうか。僕はオンラインでかなりお話が出来ましたが、女性側だと、出会い目的の場合も少なからずあるようです。さらに、アプリだと実際に会いましょうという展開がなかなか難しかったりするので、やはりそうなると、対面のイベントの方が個人的にはおすすめです。

あとは、Inalcoなどのサークルや、ネットの掲示板で集まりを探し、積極的に参加してみる、というところでしょうか。

長くなってしまいましたが、このブログをここまで読んでくれた未来の後輩の皆さんは、きっと何かしら、フランスや、留学ということに自体に関心があるんだと思います。変なことを言うようですが、別にそれがフランスや、留学という行為でなくとも、全然いいと思います。ただ、僕は日本でずっと過ごしてきたこともあり、今回の経験は、言葉にできないほど、大きなものです。日本の文化を外から見つめることができるのは、とても面白いです。そして何より、フランスでしかできない学問や、芸術、そしてライフスタイルの感覚を味わえていて、今も間接的に自分を支えてくださっている人々に、感謝がつきません。

僕がまだフランスにいそうな頃であれば、近くのフラ語の先生に言って、相談してください。パリなどに留学する人は、カフェでいつでもウェルカムです。僕は返しきれない恩をフランス語学科の仲間や先生にもらったので、少しでも、僕が何かできるのなら、嬉しいですね。

皆さん、応援しています

そして、僕も頑張ります

2025年3月 木々に小さな芽が出始めた季節より

(所属は取材当時のものです)

鬼嶋優希さん(2024年卒業)

社会科学高等研究院EHESS社会学修士課程