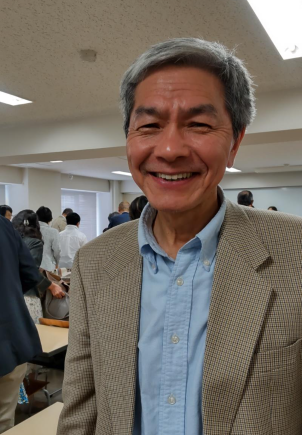

新井一郎さん(1981年卒業)

新井一郎さん(1981年卒業)

気が付いたら人生も第4コーナー序盤の終わり近く。1981年にドイツ語学科を卒業してから何か一つのことを成し遂げたとか、アカデミックな人生でもないのですが、上智大学時代をいつも意識している昭和アナログ世代学生の卒業後をかいつまんでお話しさせていただきます。ドイツ年金生活者です。

1992年12月にドイツ西部の都市デユッセルドルフで定住開始をしてからあっという間に30年を超えました。1976年に入学し、初めのドイツ語の授業でドイツ人神父の先生が私は日本に20年住んでいますと自己紹介されて皆で驚きましたが、今では私が周囲の人たちにびっくりされる側になっています。

ドイツ語学科を卒業してドイツに定住しているのでドイツが大変お好きなのですね、と言われることがありますが、私の場合は必ずしもそうでもなく、ドイツというより欧州に住んでいるという意識です。ちょっと大げさになりますが、生まれ育った日本や定住しているドイツをベースに世界を広げているというつもりです。

学生時代:

上智大学を選んだのはマンモス大学でなく、毛色も少し変わっていたから。私大の中では学費も一番安かったですし。ドイツ語学科を選んだ表向きの理由は… 頻発するストライキや汚職政治、公害問題が顕著になった1970年代の日本を高校生ながら情けなく思っている中で、同じ第二次世界大戦の敗戦国西ドイツは世界に通用する立派な政治家がいる、被雇用者の経営参画を可能にする共同決定法という制度ができた、環境汚染対策が北欧と並んで世界に先駆けて動き出していた等、見習うべき国として西ドイツに興味をもったというものです。

当時の外国語学部の履修制度ではドイツ語学科必須単位の取得のほかに論文を書くか、外国語学部の副専攻科目で必要な単位数を得るというもの。論文テーマも特に思い当たらなかったので、国際政治、経済政策、商品学、観光学、TV制作、言語学、宗教学、科学技術史などの副専攻科目を選択。個人的には当時のソ連、東欧関連の情報も。これが現在にも続いている「広く浅く」の人生の序章だったのかもしれません。後に死生学などで有名になる「ユーモア伝道者」デーケン神父による当時まだ始まったばかりの「人間学」も私が 影響を受けた学科必須科目の一つです。

入学したとき、学業のほかに学生時代に実行しようと考えていた最大の目標は横浜から船に乗って当時のソ連のナホトカに渡り、そこからシベリア鉄道で欧州に行くこと。その頃の欧州への渡航旅費はいかに安いソ連経由といえども2年か3年アルバイトでお金をためなければなりません。

遠距離自宅通学で片道2時間近い通学をしながら学業とクラブ活動とアルバイトの3つをこなすことはぎりぎりで入学できたはずの自分にはもともと無理な話。大学なので厳しいのが当たり前で5年かけての卒業となりましたが、留年を後悔し、恥だと思ったことはありません。初めての外国が3年生(入学4年目)に訪れたソ連となったのですが、ソ連という国が自分の人生に影響を与えるとは当時はまったく予想していませんでした。

就職とオーストリア時代:

1981年に何とか卒業して、興味があった当時業界下位の自動車メーカーに就職。業界として小ぶりな下位メーカーを選んだのは結果ラッキーだったかもしれません。夜勤が好きだった工場実習の後、本社で輸出業務を担当し、入社4年目でオーストリアの首都ウイーンにある現地資本の輸入総代理店に海外企業研修員として派遣されました。

日本人がいない企業で研修させるというポリシーだったので地元の人たちの中での業務です。ドイツ語学科を何とか卒業したとはいえ、オーストリアはドイツ語圏なので言葉の問題は少ない、すぐに慣れるだろうと思っていたのですが…、街中の人やお巡りさんたちに質問すると自分が言うことは通じているらしいのですが、相手の言っていることがちんぷんかんぷん、というかドイツ語に聞こえないことがたびたび。懇意にしていたアパートの大家さんや研修先のオーナーや番頭さんの言うことは特徴があるものの、ガイジン用に話してくれることもあり理解できましたが、同僚やオーストリア各地にある販売店の人たちの言葉はいかにゆっくり話してくれても、 途方に暮れることがたびたび。オーストリアのドイツ語は学校で習う標準ドイツ語(ホッホドイチュ)とは発音、リズムだけでなく、単語 や言葉遣いがかなり違うことを知らなかったのです。学生時代にウイーンに立ち寄った時は方言に気が付かなかったのでしょう。

悶々としながら、半年ぐらい経ったころから、なぜわからないか、ということがわかりだし、その後は徐々に相手の言うことを「脳内変換」をしながら聞き取れるようになってきました。

何故わからないかがわかってきたか…。当時ウイーン市内の主要道路の交差点で立ち売りされていた地元新聞を買ってみたところ、その新聞にはセリフがウイーン方言で書かれているひとコマ漫画や地元裁判所のみょうちくりんな裁判事例のコラムが方言で掲載されていて、これは役立つかもと思いました。いわゆる高級紙ではないので文章が短めとはいえ、四苦八苦しながら新聞を読み出し、場合によっては書き写し、わからないところは同僚に聞きながらウイーンの人はこういうリズムで会話するのか、母音をこう発音するのか、こういう単語を使うのかということを少しずつ覚えていきました。挨拶言葉も違い、イタリア語やフランス語の単語や決まり文句もよく使われていました。オーストリアのドイツ語は概してホンワカしています。ウイーン研修は2年少々で、地元の人同士の会話が早口になるとひどい時は何が話題になっているのかもわからずに終わってしまいましたが、オーストリア方言との遭遇は自分の色々ある言語体験のなかでも貴重なひとつだったと今でも思っています。但し、お隣スイスドイツ語は格段に難易度が高過ぎ、今でもお手上げです。

ベルギー時代:

ウイーン研修後はベルギーのブリュッセルにある欧州駐在員事務所勤務となり、事務所の総務、市場関連情報収集、西欧各国の輸入総代理店との情報交換、自動車ショー、デザイン事務所、部品調達先などを訪問。開発中の新車走行試験立ち合いもありました。

広範な業務ができたのはひとえに下位メーカー勤務のおかげということもわかりました。ブリュッセルでは同業他社も事務所を構え、呉越同舟といいながら同業他社とも接点がありましたが、大手メーカーでは海外事務所といえども一人の担当業務分野が限られているそうで、「新井さんはいろいろな仕事ができてうらやましいです」と言われました。

ベルギー勤務時代に南欧の人たちとの接点が増えてくるにつれ、自分は北より本当は南欧系なのではないかとも思うようになり、考え方も変わってきたと思います。

転職してドイツ定住:

「鉄のカーテン」がなくなった後の1991年初めに私の日本帰任辞令が出されましたが、ベルリンの壁が無くなり、東欧諸国が開かれ、ソ連が崩壊するという歴史的転換点を欧州で目の当たりにして、ドイツ関係や欧州のことを学び、見聞きし、ソ連圏もウオッチしてきた自分として、この歴史的大転換点に欧州を去るのはもったいない、今後の変化を直接経験したいという強い 思いが湧いてきて、それまで全く考えたこともなかった「転職」という言葉が頭に浮かびました。

すぐに転職先が見つかるわけもなく、いったん日本に帰国。運よくドイツのデユッセルドルフにある日本の総合商社の鉄鋼部で日本人の現地社員を探していることがわかり、応募してみると担当業務は主として旧ソ連圏やトルコの鉄鋼製品の買い付けと販売で3国間貿易というものでした。商社で日本製品の取り扱いでは面白くないと思っていたので業務スキームは願ってもないものでした。しかしながら、多くの人たちと知り合い、処遇に不満がなかった勤務先をやめていいのか、いざとなると土壇場で悩みました。最終的に「やらない後悔より、やって後悔」という理屈を考えだし、自分に言い聞かせて、人生は一度、千載一隅のチャンスを逃すことはない、とドイツ現地社員としての鉄鋼業界への転身を決めました。

ベルリンの壁の崩壊から始まる一連の旧ソ連圏の変化がなければ、同じ自動車メーカー勤務で定年を迎え、世界の動きも日本ベースでみる人生になっていた可能性が大きいですが、ドイツに移住することによって、自分の軸足が変わりドイツ、欧州からの視点で日本と世界の動きを見ることになりました。情報として知っていても日本ではなかなか実感できなかったいろいろな民族のことも欧州に定着することによって直に接することもあり、より良く見えるようになってきました。

1990年代の旧ソ連圏諸国はまだ混乱の中、米ドルなどのハードカレンシーがとにかく欲しいという事情や、日本の会社は信用できるという評判のせいもあるのだと思いますが、ロシアの鉄鋼製品をやはり開放が始まってきた中国へ販売するという取引から始まり、我ながらラッキーと思いながら新しい仕事を楽しんでいました。ただし、世の中は甘くなく、相手を信用できるか、きちんと契約を履行しているかなどを見極め、できる限り製造現場や港の船積現場にいって確認することが最重要。慎重第一。商談中に問題ない、大丈夫、を繰り返す相手はえてして信用できないという基本ポリシーも身に付きました。これが正解というものはなく、合意したことが正解、と考えることもできるようになり、外交も同じだということを身をもって理解できるようになりました。

2000年代になると市場環境が変わり、当初のビジネススキームが成立しなくなってきたので旧ソ連との関係は薄くなり、同じ鉄鋼分野でも取引の性質や対象産業が異なる鉄鋼製品に業務内容が変わりましたが、勤務先のネットワークのおかげもあり、ドイツを拠点に世界各地とやりとりがあり、取引の方向も様々でいろいろな国を訪問することもできました。欧州で鉄鋼業と直接関わることにより、第2次世界大戦まで繰り返されてきた欧州大陸の資源争いの領土戦争を後追いすることができ、欧州石炭鉄鋼共同体から始まる現在の欧州連合が平和プロジェクトであることを実感できました。

ドイツの現地社員という身分になると海外勤務手当というものがないので懐事情は一変しますが、あまり変わらないうちの旧東欧圏を訪問するというドイツ定住後当初の目標は実行。その頃は空路の場合、旅行代理店で航空券を買うのですが、行先を言っても、それどこ?と言われることもありました。1990年代は英語ではなくドイツ語が重宝しました。

後に私が世話役を務めることになるのですが、デユッセルドルフ ソフィア会(上智卒業生の同窓会)に参加して間もないころ、ボランティア団体を主宰している女性メンバーがポーランド北東部にある支援先の孤児院に援助物資を運んでくれる人を探しているということを知りました。ポーランドなら出張先だし、片道1000㎞超の運転は慣れているので輸送を申し出た結果、その孤児院が役目を終えるまでの12年間、毎年援助品を自分の車に積んで通い続けました。その孤児院は実際のひと家族が孤児たちを兄弟姉妹単位で預かり一緒に生活するというスタイル。何日間かそのお宅で過ごした後、ポーランド各地を寄り道しながらドイツに戻っていました。ポーランドに何度も通ったので子音がずらずらっと並ぶポーランド語表示にも慣れました。ルーマニアや知り合いのアルメニア人の紹介でアルメニアにも援助品を少し運びました。アルメニアは遠いので空路です。

私もデユッセルドルフ市内にできたばかりのロシア料理店(ソ連料理)に何度か行ったことから旧ソ連出身の人たちと接点ができ、友達の友達は友達ということで輪が大きくなっていき20年以上緊密な付き合いをしていました。

仕事の第一線をはずれ、時間に少しゆとりができてからはアクセスが不便なため後回しにしていた第二次世界大戦中の強制収容所跡地訪問を始め、よく名前が出てくるところは訪問しました。ベルリンにある旧東独秘密警察博物館も一見の価値があります。現在は方向転換して主な訪問先はラテン語圏です。

ポルトガル南東部中世の要塞跡

欧州定住を決めたことでおそらく日本ベースの人生とは違う人生観ができ、違う世界観が広がったと思っています。私の場合は、国際交流のような集まりを通してではなく、偶然の出会いによる草の根外交の積み重ねになっていました。

転勤が無かったこともありデユッセルドルフ ソフィア会の世話役を20年以上務めることになり、いろいろな人たちとも知り合うことができました。その延長といえるかもしれませんが、空席になっていた上智大学ケルン事務所を2024年末からお手伝いすることになりました。遅ればせながら母校や後進のお役に立てればと思っています。

(所属は取材当時のものです)

新井一郎