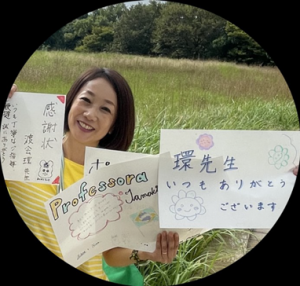

渡会 環さん

愛知県立大学外国語学部ヨーロッパ学科スペイン語・ポルトガル語圏専攻/准教授

(1998年卒業)

私はポルトガル語学科に1994年に入学、1998年に卒業し、現在は愛知県立大学のポルトガル語学科のようなところで教員をしています。正確には「スペイン語・ポルトガル語圏専攻」の教員で、上智大学でいうならイスパニア語学科とポルトガル語学科が一緒になったようなところです。そのなかの「ポルトガル語圏コース」の科目を主に担当しています。ポルトガル語の会話や作文はネイティブの先生、私は文法、ポルトガル語圏の地域研究入門や歴史などを教えています。授業運営のほか、研究活動、大学運営、社会貢献なども業務です。

みなさんもご存知の通り、愛知県には日本で最も多くのブラジル人住民がおり、私の所属する専攻にもブラジルにルーツを持つ学生が多く入ってきています。私の学生時代には存在しなかった単語、特にSNS関連ですが、それらの正しい発音を授業中に彼/彼女たちに教えてもらうこともあります。大学で一からポルトガル語を学び始めた学生はポルトガル語を「仲間と助け合いながら学べる『最高』の言語!」と言っています。

私も大学で一からポルトガル語を学びはじめたほうですが、英語よりもずっと動詞の活用が複雑なポルトガル語に最初は悩まされ、実家の千葉市からキャンパスのある四ッ谷までの1時間45分の通学時間ではひたすら動詞の活用を頭の中でくり返していました。ただ、その後はポルトガル語よりも、日本語と格闘していたと思います。私は日本生まれ日本育ちで日本語には苦労しないはずですが、大学の授業で課されるレポートでは高校までの感想文とは異なり、テーマも自分で選び、その後にリサーチクエッションの設定、文献調査、最終的には論理的に議論を展開、つまりレポートの執筆となるわけですから、それが大変でした。今でもそうかもしれませんが、当時のポルトガル語学科では1年生の授業でそうしたレポートの提出がありました。あの課題が最も「これが大学なんだ」と私に思わせてくれたものでした。

この驚きの経験が、私が現在の職業を目指したきっかけとなりました。自分が関心のあることを調べて議論するのが楽しく感じました。それを職業とされているのが、ポルトガル語学科の先生たちでした。「研究者」でもある先生方と日々接して、私は「研究者」を目指すようになりました。

ポルトガル語学科を卒業後、私はそのまま上智大学の博士前期課程、そして後期課程へと進みました。引き続き学科の先生方にご指導を賜ることとなりました。ただ、先生方との関係は学部自体とはかなり変わりました。連絡も密になりますし、指導はとても厳しかったです。ですが、先生が1番厳しい態度をとられるのは、先生ご自身に対してでした。私もまた、自分の研究からは少し「距離」をとり、「文献をきちんと読み込めているか」「用語の定義に曖昧なところはないか」「リサーチクエッションの設定は適切か」などを常に問いながら、研究をしています。

私の研究についてですが、ここ数年はブラジルの高齢化問題について取り組んでいます。そもそも研究関心の根底として、多様な背景を持つ人々の間で築かれるブラジルの人間関係というものがあります。現在の研究の目的は、「介護」をサービスとして提供する者と高齢者を抱える家族の間でどのような関係性が構築されているのかを明らかにすることです。ブラジルでの現地調査もしていますが、ブラジルはもちろん、世界のどこに行っても「ソフィアン」の先輩たちに出会えて、いろいろと助けていただいています。これも、上智大学で学んでよかったと思える瞬間です。

最後にみなさんにお伝えしたいのは、上智大学ポルトガル語学科という学びの環境はとても恵まれていることです。教員も多いですし、それぞれの先生方が魅力的な研究を展開されています。上智大学が学術交流協定を締結している海外の大学の数も多いです。愛知県に移り住んで思うのは、国立国会図書館をはじめ、上智大学のキャンパスの周りには図書館や美術館、博物館が多く、そのことも学習環境の充実化につながっているということです。

「上智大学で学んでよかった」と、私は心から思います。そして、ソフィアンであることに誇りを感じています。愛知県立大学ポルトガル語圏コースの学生たちが卒業するときに「県大で学んでよかった」と言ってくれるような、学習環境を整えていくこと、それが今の仕事の目標です。